芥川龍之介原名新原龍之介,1892年生於東京,生父名為新原敏三。因為於辰年辰月辰日辰時出生,按日本曆法,辰即龍,所以改名龍之介。又因芥川出生時,父母剛好在大厄之年,加上生母在他出生後不久就發瘋,無力照顧,只好交由母親的娘家芥川家照顧。芥川10歲時母親去世,兩年後,舅父芥川道明正式收養他為養子,改名為芥川龍之介。

由於養父愛好文藝,芥川在他薰陶下,自幼開始接觸日本及中國古典文學。1916年,芥川仍在東京帝國大學讀書時,在《新思潮》第4次復刊時發表《鼻子》,即受到夏目漱石的賞識,更得到他親自寫信稱讚,稱只要再寫數十篇像《鼻子》這樣出色的小說,定會成為無與倫比的作家。芥川半年後發表《芋粥》,再次嬴得夏目好評,稱讚他「技巧前後相連貫,非常傑出。」接連兩篇小說受當時日本首屈一指的作家讚賞,年僅23歲、才華非凡的芥川便已立足日本文壇,奠定個人地位。

《芋粥》

《芋粥》的主角是一位樣貌普通,個子短小,又生有一個酒糟鼻的五品武士,五品亦成為他在小說中的名字。《鼻子》中的主角是一位鼻子長得又大又醜的僧人,不斷被人譏笑。《芋粥》的五品同樣受盡欺凌,連孩子也謾罵他。但天生怯懦的五品,無論別人如何欺侮他都不會反抗,對不公義默不作聲,不會流露丁點不滿,最多只會撫摸自己稀疏的鬍鬚。

如此不堪的人生,唯一能令五品感到快樂的事,就是吃到芋粥。但他這樣的下等武士,一年只能吃到一次芋粥這樣美味的食物,並且只能從別人吃剩的殘菜中找來吃。家世顯赫的武士藤原利仁無意中得知五品喜歡吃芋粥,五品的心願就是能飽吃一頓芋粥,利仁於是邀五品去飽嚐芋粥。五品赴約,跟著利仁和他的隨從到利仁遠離京都,位於越前敦賀的府宅。到達敦賀,當知道明早將舉行一場盛大的芋粥宴,夢想快要實現時,五品卻突然感到很空虛。當大量芋粥擺放面前時,五品食慾盡失,勉強吃了數口便吃不下。他開始懷念那個堅守著想要飽吃芋粥慾望的自己。

只想不枉做人的杜子春

芥川幾篇家傳戶曉的名著,像《羅生門》、《竹林中》及《地獄變》都取材自日本經典。芥川等出生在明治末年的日本文人,除日本古藉外,同樣熟讀中國古文,《杜子春》就取材自唐朝小說《杜子春傳》。主人公杜子春原是一位有錢公子,家財散盡後淪落京城街頭,餐風露宿。他在徬徨之際碰到一位神秘的單眼老人,老人指點他挖出滿車黃金,令他一夜致富。可惜,杜再次窮奢極侈,不到一兩年就用耗盡所得。如是者,他兩度成為巨富,兩度打回原型。腰纏萬貫時前來攀附的親友,在他落魄時都對他不屑一顧。杜在窮極潦倒時又遇見單眼仙人,今次他看破世情,再不想成為有錢人了。

杜子春看破世間虛情假意,決定求老人教他成仙之術。老人亦把杜子春帶到他修道的峨嵋山。老人對杜子春說他要離開一會,而無論杜子春遇上甚麼都不能發出聲音,否則就不能成仙。杜子春在峨嵋山怪石密林中先後遇上老虎和大蛇的襲擊,他不敢作聲,後來發現蛇虎都是妖精所變。杜子春後來遇到威武神將,他因不作聲而被神將奪去性命,靈魂去到見地獄閻王,閻王問他是何方神聖,為何會獨自坐在峨嵋山上。但無論被閻王怎樣問,杜子春都默不作聲。後來,閻王把兩隻瘦馬帶出來見杜子春,原來是他父母親死後的化身,閻王又命地府小鬼在杜子春面前虐待他父母。見到父母受鞭打,杜子春在十殿閻羅前終於忍不住,大叫了一聲娘。

杜子春回到人間,再次見到單眼老人,並把他在地府的經歷告訴了老人,心想自己不能成仙了。但老人卻說,若杜子春看到母親受苦仍一言不語,他會把他立即殺掉。經歷過這些後,杜子春恍然大悟,再不想成富翁,又不想成仙,卻說只想不枉做人,正直過活。

《南京的基督》

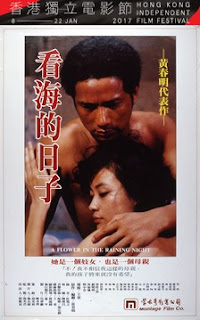

1950年,黑澤明融合《竹林中》的故事和《羅生門》的背景,拍成經典電影《羅生門》,在國際間大獲好評,兩篇作品成為所有研究日本文學的人不得不讀之作。芥川另一篇小說《南京的基督》亦曾搬上銀幕,最先於1984由台灣電影公司拍成電影。1995年,香港導演區丁平又把這小說再拍成電影。

《南京的基督》講述一位名為宋金花的虔誠天主徒,為了供養父親而在南京城當妓女。雖淪落風塵,但愛天主的金花,在與客人交易的房中,仍掛上有基督像的十字架。有客人問她,當這種工作,怕不怕上不到天堂。金花回答,相信天國的基督一定能了解她的心情。有次,花容月貌的金花不幸染上梅毒,她知道要痊癒就要把梅毒傳給他人。但金花心地善良,寧願不做交易,也不要把病毒傳給人。金花無計可施,只好日夜對著基督像,求天主救她。一夜,妓院來了一位外貌甚似基督的美日混血兒。金花不想把梅毒傳染給他,不願做他的生意,他卻利用自己貌似基督的條件,施詭計欺騙金花與他歡好。這美日混血兒完事後卻不付錢溜走了,滿以為自己佔了便宜,卻因染病而發狂。金花完事後,梅毒不治而癒,深信是基督聽到她禱告。

純文學指標「芥川賞」

芥川的短篇小說都像《杜子春》及《南京的基督》等充滿誨人的味道,令人覺得芥川是一位很有智慧的文人。但現實的芥川,因為母親患精神病,一生都害怕自己步母親後塵會精神失常,晚年的芥川更經常出現幻覺,於1927年抵受不住精神上的困擾,服用過量藥物而終結短短35年的人生。他的高中同學及終生好友菊池寛,於1935年為紀念芥川龍之介及另一名好友直木三十五,分別成立「芥川賞」和「直木賞」,成為當地最重要的兩個獎項,分別頒發給在純文學及大眾文學的中成就突出的作家。而芥川賞的勝出作品更會刊登在由菊池寛於1923年1月創辦的《文藝春秋》月刊上。

芥川的短篇小說都像《杜子春》及《南京的基督》等充滿誨人的味道,令人覺得芥川是一位很有智慧的文人。但現實的芥川,因為母親患精神病,一生都害怕自己步母親後塵會精神失常,晚年的芥川更經常出現幻覺,於1927年抵受不住精神上的困擾,服用過量藥物而終結短短35年的人生。他的高中同學及終生好友菊池寛,於1935年為紀念芥川龍之介及另一名好友直木三十五,分別成立「芥川賞」和「直木賞」,成為當地最重要的兩個獎項,分別頒發給在純文學及大眾文學的中成就突出的作家。而芥川賞的勝出作品更會刊登在由菊池寛於1923年1月創辦的《文藝春秋》月刊上。

村上春樹對芥川的評價

芥川一生寫下超過150篇作品,在日本有短篇小說之王的美譽,歷久不衰,在國際學術界很受重視。事實上,芥川早已衝出日本,成為海峽兩岸以至歐美的顯學,在多地都有大量書迷。讀者若有興趣,首推由山東文藝出版社於2005年出版,一套五卷的《芥川龍之介全集》。台灣方面,由木馬文化於2016年出版,林水福領導編譯的《芥川龍之介短篇選粹》亦屬上佳選擇。若想看英文翻譯,則必選由企鵝出版社出版,由美國著名日本研究專家Jay Rubin操刀翻譯的版本,除了因為譯筆流暢,村上春樹撰寫的導讀亦是一大看點。

芥川一生寫下超過150篇作品,在日本有短篇小說之王的美譽,歷久不衰,在國際學術界很受重視。事實上,芥川早已衝出日本,成為海峽兩岸以至歐美的顯學,在多地都有大量書迷。讀者若有興趣,首推由山東文藝出版社於2005年出版,一套五卷的《芥川龍之介全集》。台灣方面,由木馬文化於2016年出版,林水福領導編譯的《芥川龍之介短篇選粹》亦屬上佳選擇。若想看英文翻譯,則必選由企鵝出版社出版,由美國著名日本研究專家Jay Rubin操刀翻譯的版本,除了因為譯筆流暢,村上春樹撰寫的導讀亦是一大看點。

村上春樹直言,芥川是當之無愧的國民作家,甚至是明治以來最重要的5位作家之一。被視為當今日本國民作家的他,對芥川的鍾愛僅次於夏目漱石和谷崎潤一郎。他認為,國民作家要符合以下條件:作品達一流水平,真切反映同代人的內心世界;性格和生平受廣泛尊敬或引起共鳴;不單留下了文學經典,亦有廣受大眾歡迎的作品,滋養民眾心靈,成為民族基因一部分。

為此,作家必須掌握時代焦點,負起應有之責,走在時代前方,回應群眾呼喚,忠誠地過活。作為大正年間的文壇巨人,芥川博古通今,確是那個浪漫年代的代表人物。